阿森纳VS曼联

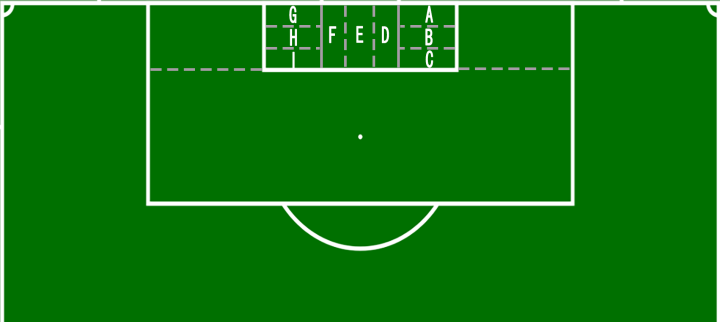

一、进攻端角球

为方便阿森纳展示球员在角球情景中跑位的起点和最终目的地,这里对小禁区进行了区域划分。右侧主罚角球时区域的划分如下图,左侧主罚时则相反。实际的角球攻防过程是动态的,纸面上静态的区域可能不能完全与之匹配,且角球涉及狭小区域内多人数的移动以及开球落点的不确定性,以下示意图展示的都是阿森纳球员大致的移动路径,与实际情况并不完全相符。

![]()

(图)区域划分

上半场:

![]()

(图)第13分钟

![]()

(图)第14分钟

![]()

(图)第18分钟

![]()

(图)第42分钟

![]()

(图)第46分钟

![]()

(图)第48分钟

萨力巴依然担任干扰守门员的角色。

禁区内其余五人的基本框架可以分成莱斯、本怀特和恩凯蒂亚的三人小组以及加布里埃尔和哈弗茨的两人小组。起点都在小禁区中后点及附近外围区域。跑动终点的大致区域为3人占前点ABC区另2人及萨力巴占DEF区,或者3人占后点GHI区另2人及萨力巴占DEF区。

其中加布里埃尔为主罚角球队员的参考点,若三人组在其身后,则主罚中后点区域;若三人组在其身前,则主罚中前点区域。

在连续的两个角球中,哈弗茨会和三人组其中一人进行临时换组,覆盖的区域不变。(14分钟和莱斯换,48分钟时和本怀特换)

马丁内利或萨卡与津琴科以及厄德高组成禁区外小组。

曼联本场的角球防守为6人占小禁区中的区域:大致为B费占B区,拉什福德占D区近门柱,卡塞米罗、林德洛夫分别占DE区外侧,达洛特占F区偏内侧,而万比萨卡则是干扰门将。3人埃里克森、利马和马夏尔负责小禁区外的人盯人(埃里克森算是区域结合盯人),剩余1人安东尼负责禁区外。当阿森纳发短角球时,埃里克森会脱离3人小组,这或许也为后面的角球丢球增加了些许风险。

![]()

(图)第14分钟

![]()

(图)第18分钟

![]()

(图)第18分钟

阿森纳开角球时,可以看作为中后点区域的3人组加2人组对抗曼联的3人组或2人组,即5V3或5V2。由于人盯人的关系,曼联在后点的人必定会被带走2人。

下半场:

![]()

(图)第85分钟

![]()

(图)第96分钟

两个角球可能是出于防反的角度,都安排了佯装开短角球的人,所以禁区里只有5个人,其中萨力巴依然担任老角色,另外4人的起点与上半场类似。由于上半场2次发向后点的角球都抢到了一点,阿森纳在下半场有理由继续这样做,其中有一个莱斯挡人的片段和莱斯进球的过程如出一辙(下半场马丁内利罚向前点的球我倾向于没发好)。

曼联换人后整体结构没有大变化。后点区域的对抗变为了4V3或4V2。在85分钟开角球之前,埃里克森其实有关注阿森纳的4人组,但是开出后我们可以看到他似乎放弃了。而到96分钟时的进球,开球前埃里克森很明显的不在后点的位置,这也成就了之后4V2的场景。(有些马后炮,但是埃里克森一直贯彻自己的任务我觉得也没有问题)

第96分钟的进球,达洛特和马奎尔起始位置都是占属于自己的区域,而在莱斯射门时,马奎放弃了区域来到了达洛特身前,形成重叠。个人理解马奎是觉得埃文斯会上去补,而达洛特又觉得马奎会上去补,埃文斯和加布里尔尔的纠缠也导致了他俩的混乱。(埃里克森在后点的话不知道会发生什么,当然这仍然是马后炮)

![]()

(图)第85分钟开球前

![]()

(图)第85分钟开球后

![]()

(图)第96分钟开球前

![]()

(图)第96分钟开球后

![]()

(图)第96分钟射门

短角球:

![]()

(图)1

![]()

(图)2

![]()

(图)3

![]()

(图)4

前3轮几乎没有出现短角球。2次是马丁内利联系禁区内的恩凯蒂亚,1次是萨卡联系旁边的厄德高以及1次厄德高联系马丁内利。或许为埃里克森离开后点埋下了伏笔。

二、防守端角球

![]()

(图)第32分钟

![]()

(图)第74分钟

前3轮阿森纳小禁区里的区域防守都为4人,面对曼联则是变成了3人,其中哈弗茨依然在前点的B区,小禁区内外基本构成3-4的结构。

曼联只有5人在禁区里,其中1人干扰门将,小禁区外围以4V4为主,身高对位没有什么明显优势。2次落点均被占区域的阿森纳球员破坏。

三、进攻端任意球

![]()

(图)第38分钟

![]()

(图)第57分钟

第57分钟时,马丁内利兜前点,厄德高的拆人墙战术与上一轮如出一辙,哈弗茨和莱斯前点依次排序。

(完)

![]() 相关标签

相关标签![]() 相关推荐

相关推荐

营业执照

营业执照